17 апреля 2024 года в библиотеке колледжа прошёл час историко-культурного экскурса «Культура белорусского народа, его традиции и обычаи». В ходе мероприятия учащиеся группы ОДЛ-12 ознакомились с основными сезонными белорусскими праздниками, с традициями белорусского народа, его обычаями, обрядами и национальной кухней. Мероприятие сопровождалось презентацией и была оформлена выставка «Мир дому твоему: традиции и обычаи».

Краткое содержание историко-культурного экскурса «Культура белорусского народа, его традиции и обычаи»

Белорусский народ имеет богатое культурное и духовное наследие, которое формировалось на протяжении веков, вбирая в себя отдельные элементы как восточнославянской, так и западнославянской культур.

Наше мероприятие посвящено традициям и обычаям белорусского народа, в которых тесно переплелись древние языческие обряды. Давайте рассмотрим основные сезонные календарные праздники, в проведении которых отразился характер славянского народа и его верования.

Пришла Коляда накануне Рождества

Праздничный комплекс зимнего календарного периода начинается со старинного рождественского обрядового праздника «Коляда», в христианской традиции – Святки или Рождественские колядки.

Происхождение этого праздника появилось во времена язычества, еще до принятия христианства на Руси. Исходя из легенд тех времен, люди верили, что в самую долгую ночь в году страшное и злое божество (по имени Карачун) съедало Солнце. Чтобы защитить небесное светило от злых сил, наши предки выполняли различные магическо-защитные обряды, ставшие основоположниками всенародно любимого праздника Коляды. Поэтому колядовщики и ходят с посохом, на конце которого закреплена звезда, символизирующая небесное светило. Постепенно языческие традиции под влиянием христианства поменяли свое назначение: в текстах колядок появились образы младенца Христа, Бога, Богородицы и святых. И само колядование стало больше символизировать не только начало нового года, но и радость по поводу рождения Иисуса Христа.

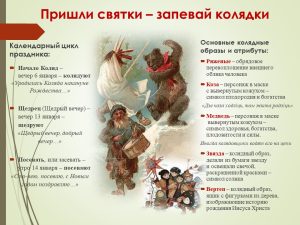

Пришли святки – запевай колядки

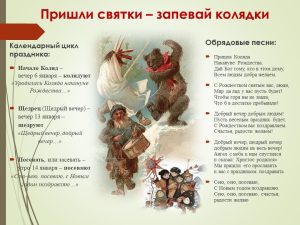

Колядный период проходил в несколько этапов: вечером 6 января колядуют, 13 января вечером щедруют, а посевают на рассвете 14 января. Каждый этап сопровождался обрядами, к которым относились очень серьезно.

Традиция колядовать, щедровать и посевать – это одно из самых любимых занятий и развлечений как взрослых, так и детей. «Уродилась Коляда накануне Рождества» – распевали за окнами «колядовщики»- парни и девушки, одетые в яркую одежду – и желали людям добра, здоровья и счастья. Основные колядные образы и атрибуты обряда колядования – это конечно же «ряженые», т.е. перевоплощенный внешний облик человека в различные персонажи: животных, купцов, старцев, нечистую силу из фольклора и так далее. Коза и медведь – персонажи с вывернутым кожухом в маске; звезда и вертеп – колядные образы, изображающие историю рождения Иисуса Христа. Коза – символ благополучия. Недаром в колядках поется: «Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць».

«Колядовщики» устраивали громкие гуляния, песни и танцы в домах и на улицах. Для полного образа брали с собой реквизит: трости, метлы, косы, кочергу и прочее. При этом разворачивалось настоящее театральное представление. Все должно проходить шумно, ярко, радостно, восторженно. Колядовщиков ждали в каждом доме, они сулили хороший урожай, здоровье и счастье, благополучие семьи в течение всего года. Хозяева стремились одарить их как можно богаче, чтобы наступающий год был удачным и богатым. Зерно, которым посевали рано утром 14 января, считается оберегом, поэтому его не выметают до заката солнца.

Весёлый праздник, полный таинственности, задора, радости, сочетая в себе как языческие, так и православные традиции, сделался полноценным православным светским обрядом. Добрые традиции наших предков на рождественские колядки сохранились и до наших дней, хотя отмечают его не с таким размахом, и больше он приобретает развлекательный характер. Колядовать наряженные взрослые и детвора ходят по дворам один день – 13 января. Самое главное в колядках, щедровках и посевании – не полученные дары, а хорошее настроение и осознание того, что вы сохраняете глубокие древние традиции.

Масленица – праздник проводов зимы и встречи весны

Еще один из любимых обрядовых праздников у белорусов – масленица, является многодневным народным праздником проводов зимы и встречи весны. Ярмарки, народные гуляния, вкуснейшие блины, которые пекли всю неделю, сжигание соломенного чучела, как символ уходящей зимы – все это главные элементы праздника, делающие его столь популярным.

Определенной даты в календаре он никогда не имел: его начинали праздновать за восемь недель до Пасхи, праздновали в течение недели перед Великим постом. Каждый масленичный день недели имел свое название и определенные традиции. В масленичную среду, например, мать жены – теща, по традиции, печет блины и угощает зятя. Отсюда и пошла знаменитая крылатая фраза «к теще на блины». До сих пор многие соблюдают эту традицию, так как она носит семейный характер.

И, конечно же, финальным аккордом празднования считалось сжигание чучела Масленицы, что символизирует собой окончание зимы и наступление весны. При его сжигании водили хороводы и пели песни.

Иван Купала – праздник лета и зеленых

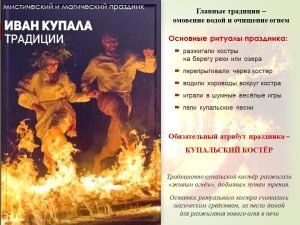

Летом популярным праздником белорусского народа, особенно у молодых, является Иван Купала (Купалле) – праздник самого длинного дня и самой короткой ночи, праздник лета и зеленых трав. С ним связано немало поверий, гаданий, примет, причем многие без изменений дошли до наших дней.

В обрядах белорусского Купалья тесно переплелись древние языческие и более поздние христианские традиции. И сегодня, по православному календарю, праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Таинства и обряды этого дня связанны с могущественными стихиями: водой, огнем и землей. В ночь на Ивана Купала главной традицией было обязательное купание в воде, так как люди считали, что, начиная с этого дня до Ильина дня (2 августа), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов. Поэтому купаться разрешалось именно в этот промежуток времени.

В Купальскую ночь с 12 ночи до 4 утра вода считалась целебной и обладала магической силой. Соответственно, она помогала очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье. А уже на рассвете было принято умываться росой. Верили, что такой обряд обеспечит крепким здоровьем на целый год.

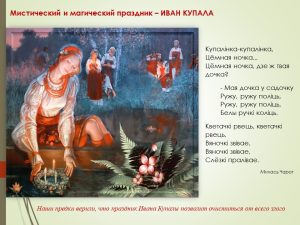

Главный атрибут праздника – купальский костёр, который разжигали по берегам озер, рек и водоемов. Вокруг него водили хороводы, играли в шумные весёлые игры, пели купальские песни. Пожалуй, самая известная – «Купалинка – тёмная ночка», на стихи Михася Чарота. Прыжки над костром – обязательный ритуал. Было поверье, что в тот момент, когда человек прыгает через пламя, происходит соприкосновение его со Стихией Огня. Сам же огонь был способом очищения от беды и несчастья. Пребывать рядом с ним – значит находиться в безопасности.

Символ праздника – цветок папоротника

С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В народе верили, что в эту ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются русалки. По земле ходят ведьмы, колдуны и духи, которые стремятся навредить человеку, а растения и звери разговаривают. Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, по поверьям, зацветающего всего на миг раз в году в ночь летнего солнцеворота.

Поиск волшебного цветка – один из самых таинственных ритуалов купальской ночи. Легенда о цветке Папарать- Кветки, тесно связана со стихией Земля. Согласно поверьям, он внушал людям, с одной стороны, восторг своей неслыханной магической силой и красотой, с другой – суеверный страх перед всем неизведанным и опасным. На Купалье белорусы проводили еще много символичных обрядов, в том числе и сбор целебных трав и цветов. Люди верили, что травы, сорванные в эту ночь, обладают магическими силами. Сама земля в это время давала всем своим растениям и травам чудодейственные силы. Поэтому знахари в эту ночь ходили по лесам и собирали различные целебные травы, сила которых во много раз приумножалась.

Вера людей в магическую силу трав существовала испокон веков и продолжает жить по сей день. Из трав готовят лечебные сборы, вяжут банные веники. На основе трав создано большое количество лекарств и биологически активных добавок, целые косметические линии и отдельные парфюмерные средства. По старинным рецептам травников создаются настойки и бальзамы, травяные чаи и оздоравливающие напитки. И особое место в этом царстве полезных растений, безусловно, занимают купальские травы. Наши предки использовали праздник Ивана Купалы, чтобы очиститься от всего злого, избавиться от негатива. Конечно, в наше время тот мистический смысл праздника утрачен, на празднике стало больше развлечений, нежели духовности.

До нас дошли только зрелищные традиции этого праздника: живописные веночки на головах девушек, хороводы вокруг купальского костра и обливания водой.

«Дожинки» – праздник жатвы

Белорусский народ всегда относился к самым трудолюбивым нациям. Культура белорусов тесно связана с землей, земледелием. Многие праздники, обычаи и традиции берут свое начало из событий, тесно связанных с земледельческим календарем.

Одним из наиболее ответственных и почитаемых периодов земледельческого цикла у славян была Жатва – процесс уборки злаковых культур. От урожая зависела жизнь семьи в течение всего года. С давних времен у славян существовал обширный обрядовый комплекс, сопровождающий процесс уборки урожая (жатвы). Особенно выделялись ритуалы, отмечающие начало жатвы – зажинки и окончание – дожинки. Они не были приурочены к определённой дате, а зависели от времени созревания злаков. Жертвенные обряды проводились, чтобы отблагодарить землю-матушку за долгожданный урожай.

Обряд сбора урожая популярен в Беларуси и по сей день. Но с течением времени у этого праздника появились свои традиции. Если раньше главными действующими лицами были жнеи с серпами, то в новых условиях главными в уборке урожая стали комбайнеры. Как только последний комбайн уходит с поля, наступает время шумного гулянья. Вместо традиционных жней на нем чествуют лучших работников агропромышленного комплекса Республики. Дополняют праздник концерты фольклорных и популярных коллективов.

Праздник жатвы в том виде, как мы знаем его сейчас, начал отмечаться на государственном уровне с 1996 года как Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки». Это мероприятие, приурочено к государственной программе по возрождению села и посвящено собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. Фестиваль стал брендом страны и проводится ежегодно.

С 2015 года были внесены некоторые изменения в формат мероприятия, когда стал выбираться не один районный город во всей стране, а по одному населенному пункту в каждой области. (Региональном уровне)

Вывод. Мы рассмотрели основные сезонные праздники, в проведении которых отразился характер славянского народа, его верования, обычаи и традиции. На протяжении веков они, безусловно, претерпевали некоторые изменения, связанные с определенными историческими событиями, сменой эпох. Но главные смыслы и значения этих праздников до сих пор важны для нашего народа.

Гастрономическая гордость страны. БЕЛОРУСКАЯ КУХНЯ

Особое место в традициях и обрядах белорусов занимает национальная кухня – это настоящая гастрономическая гордость страны.

Первое, что приходит в голову, при упоминании белорусской кухни – это картофель, наша бульба. В белорусской кухне существует более 300 рецептов блюд из картофеля. Это и знаменитые драники, и колдуны, и картофельная бабка, клецки, а также из картофеля готовят пирожки с различными начинками. Кулинарное искусство всегда было тесно связано с бытом, культурой, обычаями народа. А т.к. наш белорусский народ всегда отличался гостеприимством, поэтому все вышесказанные обрядовые праздники, конечно же, сопровождались определёнными обрядовыми блюдами.

Рождественский стол

На кануне Рождества, каждая хозяйка стремилась приготовить как можно больше блюд и обязательно мясных, чтобы встретить праздник в полном достатке и, чтобы весь следующий год был сытым.

На столе должно быть 12 блюд. Главное блюдо, с которого принято начинать трапезу была Кутья – «вареное зерно». И обязательно на столе должен быть узвар – напиток из сухофруктов (яблок и груш). В древности его готовили исключительно на Рождество.

Блин – главное угощение Масленой недели

Праздник масленицы был связан с культом нарождающегося солнца. Отсюда и появилась традиция печь круглые лепешки, которые по форме напоминали солнце, что символизирует светлое начало. Позже вместо лепешек стали печь блины, чтобы задобрить бога весны, тепла и плодородия.

Иван Купала – праздник лета и зеленых трав

Было принято готовить обильный обрядовый ужин. Популярностью на столе пользовался квас, как хлебный, так и ягодный. Из самых главных блюд – кулага. Кулага по-белорусски напоминает кисель, в состав которого входят любые ягоды, ржаная цельнозерновая мука, вода, мед. Классическая кулага, восточнославянское народное кисло-сладкое блюдо, отличается от белорусского. Готовят её из ржаной муки и солода, без добавления ягод и сладостей. По внешнему виду кулага напоминает густую кашу, которую можно резать ножом. Цвет кулаги золотистый, кремово-розоватый. С особой любовью подходили и к травяным чаям. Традиционно чай заваривается, а белорусы запаривали различные травы.

Среди кулинарных традиций других стран национальная кухня Беларуси отличается довольно сложной и длительной обработкой продуктов в виде тушения и варки. Сочетание простых и натуральных ингредиентов, уникальные рецепты и гостеприимство – вот то, что делает белорусскую кухню особенной.

Традиции белорусского народа являются уникальным и богатым наследием, которое продолжает жить в современном обществе. Они отражают душу и историю нашего народа, а также объединяют людей вокруг общих ценностей и идеалов.

Слайды презентации